Keine Angst, wenn du zu denen gehörst, die von diesen Trend noch nichts gehört haben. Wissenschaft funktioniert auch ohne Trends. Und hier kommt die Wunderwaffe, die die Leinsamen unter ihrer Schale verstecken: Schleimstoffe.

Hier gibt es mal kein Wort, dass die Stoffe und chemischen Verbindungen fachchinesisch benennt und ausnahmsweise lässt sich aus dem Wort schon sehr gut ableiten, was diese Stoffe machen.

Schleimstoffe sind Polysaccharide, also Kohlenhydrate. Sie sind aus mindestens 10 Monomeren, also kleineren Untereinheiten aufgebaut. Dies spricht schon dafür, dass es sich hierbei um große Moleküle handelt. Sichtbar sind die einzelnen Molekühle zwar immer noch nicht mit dem menschlichen Auge, aber vergleicht man sie mit z.B. Wassermolekülen oder Kohlenstoffdioxidmolekülen, so sind Polysaccharidmoleküle wahre Riesen.

Diese Moleküle befinden sich also in unseren unscheinbar aussehenden Leinsamen. Kommen diese nun mit Wasser in Berührung, so wird dies in die Zellwände aufgenommen und bildet Schleime, die meist sauer, uronsäure-haltig und unverdaulich sind. Daher bezeichnet man sie auch als Ballaststoffe. Dieser Schleim wirkt dann reizlindernd, vermindert die Resorption (da die Schleime unverdaulich sind) und puffernd.

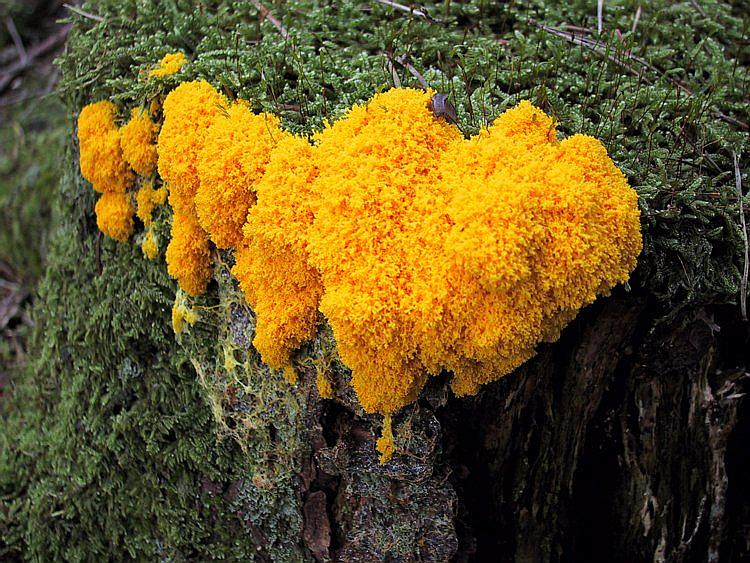

Diese Schleimbildung sorgt für eine Reihe von Anwendungsgebieten für Schleimstoffdrogen. Denn nicht nur in Leinsamen sind Schleimstoffe enthalten.

|

| http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/wir-in-bayern/service/heilen-leinsamen-adelheid-lingg-104~_v-img__16__9__l_-1dc0e8f74459dd04c91a0d45af4972b9069f1135.jpg?version=6f88a |

Leinsamen wierden bei Beschwerden des Magen-Darm-Traktes eingesetzt: Durch die Quellung der Samen im Magen oder Darm, wird das Füllvolumen erhöht und der Entleerungsreflex ausgelöst. Gleichzeitig wird dadurch die Damperistaltik (Darmbewegung) angeregt. Bei Verstopfung (auf schlau auch Obstipation genannt) wirken Leinsamen daher wahre Wunder und sind gleichzeitig ein sehr darmschonendes Abführmittel, da die Schleimstoffe nihct nur das Füllvolumen erhöhen, sondern auch eine schützende Schicht ausbilden.

Anders dosiert können die Samen auch gegenteilig angewendet werden: Bei Durchfall, also wenn der Stuhl zu flüssig ist, können die Samen die Flüssigkeit und Toxine (Giftstoffe) binden. Dabei quellen die Schleimstoffe ebenfalls, verfestigen durch die Wasserbindung aber den Stuhl.

Diese Schleimschicht kann auch in anderen Körperregionen gewünscht sein, wie z.B. bei trockenem Husten = Reizhusten im Mund und Rachenraum. Hier verwendet man aber keine Leinsamen, sondern Eibischblätter, Isländisch Moos oder Huflattichblätter.Der Schleim der durch die hier ebenfalls enthaltenen Schleimstoffe entsteht, bedeckt die Schleimhäute, beruhigt diese und schützt gleichzeitig vor neuen Erregern. So kann der Hustenreiz gelindert werden und die Schleimhäute können sich erholen und abschwellen.

Bei Diabetes mellitus will man mit Schleim aus den Bockshornsamen oder Guar den Magen und Darm überziehen, ähnlich wie bei Obstipation. Hier dient diese Schleimschicht dann aber nicht nur dem Schutz der Magen- und Darmschleimhäute, sondern legt sich über diese, damit kein Kohlenhydrate und Zucker mehr aufgenommen werden können bzw. die Aufnahme (Resorption) reduziert wird. Somit gibt es keinen plötzlichen Glucosenasnstieg und keine erhöhte Insulinausschüttung.

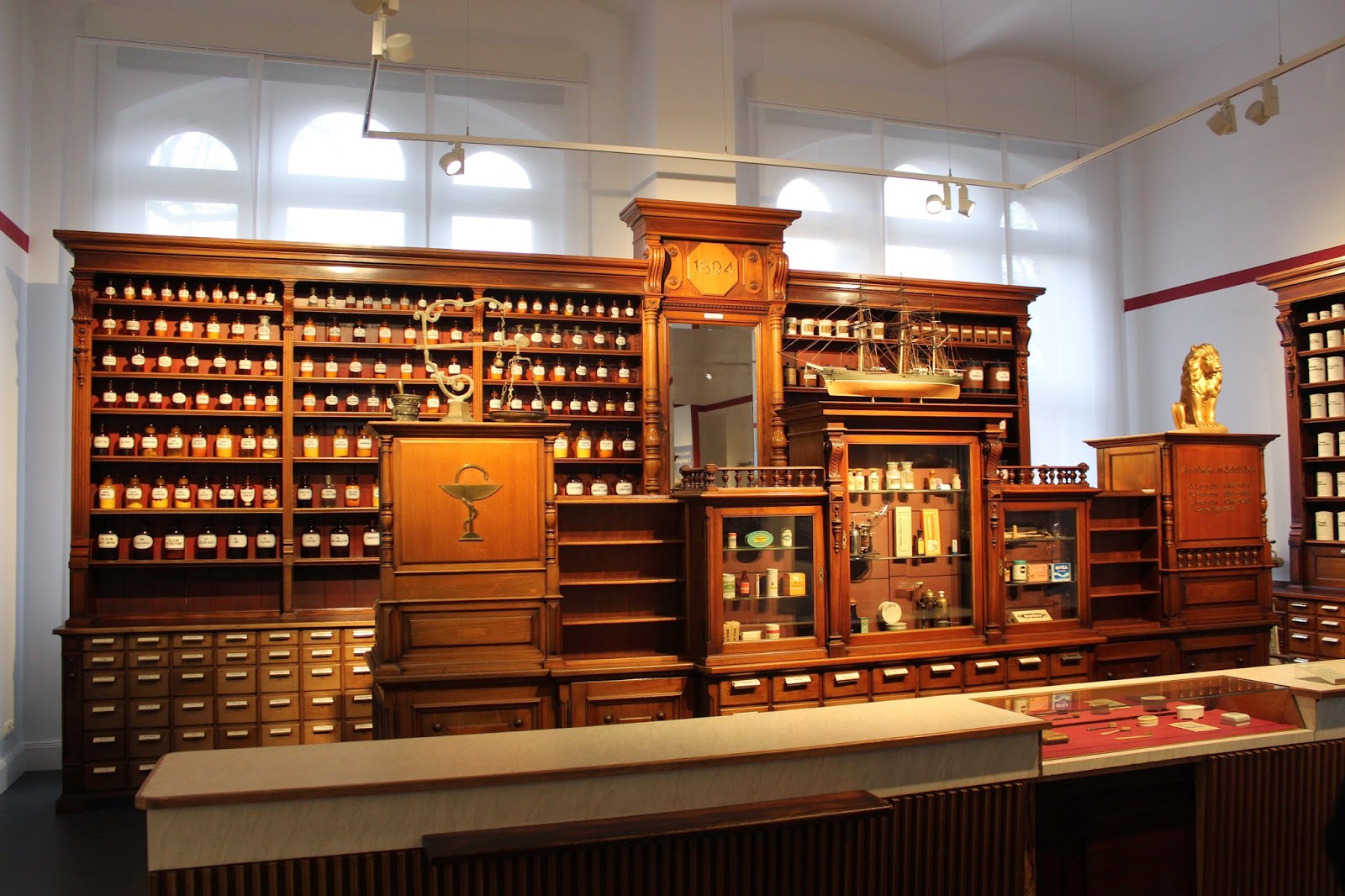

Pflanzliche Drogen gehören insgesamt zu den eher milderen Therapeutika. Sie können zur Behandlung leichter Erkrankungen eingesetzt werden. Viele Fertigarzneimittel sind nicht verschreibungspflichtig und Teemischungen sind sowieso frei verkäuflich. Tritt keine Besserung ein, ist aber in jedem Fall ein Arzt aufzusuchen und eine härtere Therapie von Nöten. Gerade mit Kleinkindern und Säuglingen sollte man als erstes den Arzt aufsuchen, weil hier schnell eine leichte Erkrankungen lebensbedrohlich werden kann, wie z.B. auch leichtes Fieber oder Husten. Lasst euch von eurem Apotheker ausführlich beraten.

Ach und an alle Chia-Fanatiker da draußen: Chia Samen machen im Grunde genau das Gleiche wie Leinsamen. Mit einem Unterschied: Sie kosten locker mal das Fünffache. Damit Gute Nacht an euch alle!