Systematik, Klappe die Zweite. In der ersten Hälfte des ersten Semesters haben wir uns in der Vorlesungen von Prof. Dr. Zidorn mit den Bakterien und Viren beschäftigt, nun sollte es unter Prof. Dr. Classen mit den Pilzen, Moosen, Farnen und Algen weiter gehen.

Die Pilze sind ein eigenständiges Reich und sind somit weder Tiere noch Pflanzen. Auch wenn man sofort an den klassischen Speisepilz denkt, gehören dem Reich auch Schimmelpilze und die Backhefe als einzelliger Pilz an. Aufgrund der Vielfalt und großen Anzahl der Pilzarten, die immer noch nicht gesichert ist - schätzt man, dass es zwischen 100.000 und 5 Millionen Arten geben könnte.

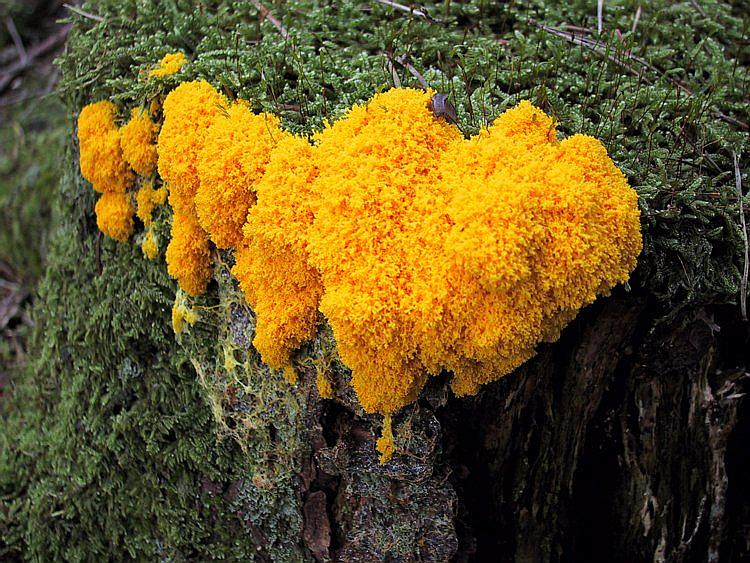

Eingeteilt werden diese in fünf Klassen: Die Schleimpilze, Chytridiomycetes (Niedere Pilze), Schlauchpilze, Ständerpilze und Zygosporenpilze.

|

| http://www.pilzepilze.de/piga/pics/fuligo_septica_do1.jpg Gelbe Lohblüte, Schleimpilz, Fulgio septica |

Der Claviceps pupurea kann eine Länge von mehreren Millimetern bis zu 6 Zentimeter haben. Es ist ein zu den Schlauchpilzen gehörender Pilz, der Getreide und Gräser parasitenartig befällt. Besser bekannt ist er als Mutterkorn, wobei dies eigentlich nur die Überdauerungsform des eigentlichen Pilzes ist. Diese Dauerkörper formen sich erst sechs bis acht Wochen nach der Sekundärbefruchtung. Für Menschen wird der Pilz bzw. das Mutterkorn dann zur Gefahr, wenn er Nahrungsgetreide befällt. Er breitet sich über Sporen aus und wird durch den Wind auch weite Strecken getragen. Die im Mutterkorn enthaltene Alkaloide sind giftig.

|

| http://www.pilzepilze.de/pics/cpur1.jpg |

Außerdem regt Mutterkorn die Wehnen an, weshalb es früher als Schwangerschaftsabbruchsmittel verwendet wurde. Heute wird es aufgrund der Intoxikationsgefahr nicht mehr verwendet,

dafür wird aus dem Pilz Lysergsäure synthetisiert. Diese tetracyclische β-Aminosäure hat die Summenformel C16H16N2O2 und kommt nicht nur im Claviceps purpurea sondern auch in Ololiuqui und Trichterwinden vor.

| http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Lysergic_acid_chemical_structure.svg Lewis-Formel der Lysergsäure |

Aus dem Alkoloiden Lysergsäure wird das Lysergsäurediethylamid, besser bekannt als LSD, hergestellt. Es ist eins der stärksten bekannten Halluzinogene. Die Einnahme und der Umgang ist in Deutschland strafbar, LSD gehört zu den illegalen Drogen.

Wie LSD wirkt, ist schwer vorherzusagen. Es hängt von vielen Faktoren ab, der Menge, der Gefühlslage, der Umgebung und einfach vom Typ Mensch ab, wie die Droge wirkt. Neben den oft auch in Kunst und Musik verarbeiteten Wahnvorstellungen und visuellen Halluzinationen, die von Verzerrungen und einem bunten Farbwirrwarr geprägt sein können, treten auch andere Symptome auf. Die körperliche Wirkung wird an Muskelzittern, einem trockenen Mund, Appetit- und Schlaflosigkeit, Tachykardie (Beschleunigung der Pulsfrequenz), Artierielle Hypertonie (Blutdruckerhöhung), starkes Schwitzen, Sehprobleme und Ähnlichem deutlich.

|

| http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2013/09/lsd.jpg |

|

| http://bavatuesdays.com/files/2014/06/lsd.jpg |

Die Droge wirkt im Schnitt in etwa 12 Stunden. Diese Zeit, in der die Halluzinationen auftreten, wird auch als Trip bezeichnet. Dabei verändert sich die Wahrnehmung, sowohl visuell als auch die Wahrnehmung von Geräuschen und Musik und von Geschmäckern. Dieser Trip wird nicht immer als angenehm empfunden und kann auch zu einem Alptraumtrip werden.

LSD ist so gut wie überall illegal. Das lässt sich durch seine starke und extrem unberechenbare Wirkung erklären, in den USA wurde als Fallbeispiel lange auf den Drogentod eines Mannes hingewiesen, der von CIA-Mitarbeiter unwissentlich LSD verabreicht bekommen hatte und im Laufe seines Trips sich selbst aus dem Fenster stürzte. In der Tschechischen Republik gibt es allerdings eine Freimenge: LSD wird meistens auf Papierstücke aufgebracht; 5 dieser sogenannten Tickets kann man dort schlucken ohne mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen.

Gegner argumentieren, dass LSD ein viel kleineres Verhältnis von Wirkdosis zur tödlichen Dosis hat. Um sich mit der Droge zu töten, müsste man in etwa die tausendfache Menge einer wirksamen Dosis zu sich nehmen, bei Alkohol genügt allerdings schon die achtfache der wirksamen Menge. Direkte Todesfälle sind außerdem nicht bekannt, der Tod durch eine Alkoholvergiftung ist leider schon vorgekommen und Alkohol ist in unseren Breiten als legale Droge anerkannt.

LSD macht nicht abhängig. Allerdings benötigt man nach wiederholter Einnahme immer größere Mengen, da der Körper das Lysergsäurediethylamid akkumuliert und die Konsumenten so eine Toleranz gegenüber der Substanz entwickeln.

In großen Mengen ist Lysergsäuredieethylamid giftig. So wie auch das Mutterkorn giftig ist. Die Droge ist ganz verboten, für das Mutterkorn gibt es Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Generell lassen sich die Übergangsformen des Pilzes aber gut bei der Ernte durch Sieben entfernen, da sie sich durch Größe und Gewicht von den Getreidekörnern unterscheiden. Zusätzlich ist der Wechselfeldbau, bei dem ein Stück Land in einem bestimmten Jahresrythmus mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Erzeugnissen bepflanzt wird, zu empfehlen, da die Mutterkörner nach der Ernte auf dem Boden verweilen können und im neuen Jahr die Sporen wieder verteilen können. Da besonders Roggen befallen wird, bietet es sich an, dem Süßgras Anbaupausen zu gönnen. So ist es gelungen, dass Massenvergiftungen mit Mutterkorn der Vergangenheit angehören - LSD hingegen ist Teil unsere Gegenwart und es lohnt sich, sich damit auseinander zusetzen und die Wirkungsweise und Risiken zu kennen.